Sosiologi pedesaan, sebuah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari struktur sosial, dinamika, dan perubahan masyarakat pedesaan, telah menjadi alat penting dalam memahami kehidupan desa di tengah transformasi global. Sejarah adanya sosiologi pedesaan dimulai dari keprihatinan terhadap ketimpangan sosial di pedesaan Amerika Serikat pada awal abad ke-20, yang kemudian menyebar ke Eropa, Asia, dan Indonesia. Dari gagasan seorang pendeta Kristen hingga kontribusi monumental Prof. Dr. Sajogyo di Indonesia, ilmu ini telah berkembang menjadi disiplin akademik yang relevan hingga kini. Artikel ini akan mengupas asal-usul sosiologi pedesaan, perkembangannya di berbagai belahan dunia, peran tokoh-tokoh kunci, serta signifikansinya dalam menghadapi tantangan modern seperti urbanisasi dan pembangunan berkelanjutan. Mari kita telusuri perjalanan panjang ilmu yang lahir dari kepekaan sosial ini.

Apa Itu Sosiologi Pedesaan?

Sosiologi pedesaan adalah cabang sosiologi yang berfokus pada analisis struktur sosial, proses, dan sistem masyarakat pedesaan. Menurut T. Lynn Smith, seorang pelopor dalam bidang ini, sosiologi pedesaan mempelajari organisasi sosial, hubungan antarindividu, dan perubahan sosial dalam konteks pedesaan. Berbeda dengan sosiologi perkotaan yang menekankan dinamika kota, sosiologi pedesaan mengkaji komunitas yang umumnya bergantung pada pertanian, peternakan, atau kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam.

Ruang lingkup sosiologi pedesaan sangat luas, mencakup:

- Struktur Sosial: Pola hubungan dalam keluarga, kelompok masyarakat, dan institusi pedesaan.

- Perubahan Sosial: Dampak industrialisasi, modernisasi, dan urbanisasi terhadap kehidupan desa.

- Ekologi Desa: Interaksi antara masyarakat pedesaan dengan lingkungan fisik, seperti penggunaan lahan untuk pertanian atau pemukiman.

- Pembangunan Sosial: Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui kebijakan seperti reforma agraria atau pemberdayaan ekonomi.

Secara historis, sosiologi pedesaan memiliki dua sudut pandang utama:

- Klasik: Memandang desa sebagai komunitas tradisional yang kontras dengan kota, dengan ciri gotong royong dan kesederhanaan sosial. Pendekatan ini dominan di Eropa pada abad ke-19.

- Modern: Menurut Howard Newby (1978), sosiologi pedesaan modern mengkaji adaptasi masyarakat desa terhadap kapitalisme, teknologi, dan globalisasi, dengan fokus pada perubahan pola produksi pertanian.

Sosiologi pedesaan tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga praktis. Ilmu ini membantu merancang kebijakan pembangunan desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia atau program wisata agro di Yogyakarta, yang memperkuat ekonomi pedesaan tanpa mengorbankan identitas budaya.

Awal Mula Sosiologi Pedesaan di Amerika Serikat

Sejarah sosiologi pedesaan tidak lepas dari kondisi sosial di pedesaan Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada masa itu, industrialisasi yang pesat menyebabkan urbanisasi besar-besaran, meninggalkan pedesaan dalam kondisi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kurangnya akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Ketimpangan ini memicu keprihatinan kalangan akademisi, aktivis, dan tokoh agama, yang kemudian menjadi cikal bakal sosiologi pedesaan.

Kegelisahan Pendeta Kristen (1908)

Pada tahun 1908, seorang pendeta Kristen di Amerika Serikat mulai menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi sosial pedesaan. Ia mengamati bahwa industrialisasi tidak hanya menguras tenaga kerja dari desa ke kota, tetapi juga memperburuk kualitas hidup masyarakat pedesaan. Kegelisahan ini mendorong universitas-universitas ternama seperti Universitas Chicago, Michigan, dan North Dakota untuk memperkenalkan mata kuliah tentang “masalah sosial pedesaan.” Mata kuliah ini menjadi embrio perkembangan sosiologi pedesaan sebagai disiplin akademik.

Commission on Rural Life

Puncak dari keprihatinan sosial ini adalah pembentukan Commission on Rural Life oleh Presiden Theodore Roosevelt pada tahun 1908. Komisi ini terinspirasi oleh studi Sir Horace Plunkett, seorang aktivis sosial asal Irlandia yang mengkaji kooperasi pedesaan. Tujuan komisi adalah untuk mempelajari masalah sosial pedesaan, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Laporan komisi ini menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pedesaan di Amerika Serikat dan memperkuat urgensi kajian sosiologi pedesaan.

Pembentukan Rural Sociological Society

Pada tahun 1937, sosiologi pedesaan semakin mapan dengan berdirinya Rural Sociological Society (RSS), sebuah organisasi akademik yang bertujuan memajukan penelitian dan pendidikan tentang masyarakat pedesaan. RSS menerbitkan jurnal Rural Sociology, yang hingga kini menjadi salah satu sumber utama dalam bidang ini. Tokoh seperti T. Lynn Smith dan Paul E. Zopf memainkan peran penting dalam mengembangkan teori dan metodologi sosiologi pedesaan. Smith, misalnya, mendefinisikan sosiologi pedesaan sebagai ilmu yang mempelajari “struktur dan fungsi masyarakat pedesaan secara sistematis.”

Konteks Sosial dan Akademik

Perkembangan sosiologi pedesaan di Amerika Serikat tidak lepas dari konteks sosial yang lebih luas. Depresi Ekonomi Besar (1929-1939) memperburuk kondisi pedesaan, dengan banyak petani kehilangan lahan akibat krisis ekonomi. Pada saat yang sama, universitas-universitas Amerika mulai mengadopsi pendekatan ilmiah dalam sosiologi, dipengaruhi oleh Chicago School of Sociology. Pendekatan ini menekankan observasi empiris dan analisis data, yang menjadi ciri khas penelitian sosiologi pedesaan pada masa itu.

Penyebaran Sosiologi Pedesaan ke Eropa dan Asia

Meskipun sosiologi pedesaan lahir di Amerika Serikat, ilmu ini menyebar ke belahan dunia lain seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pembangunan pedesaan. Eropa dan Asia, dengan karakteristik pedesaan yang berbeda, mengadopsi dan mengembangkan sosiologi pedesaan sesuai dengan konteks lokal mereka.

Sosiologi Pedesaan di Eropa

Di Eropa, perkembangan sosiologi pedesaan relatif lambat dibandingkan Amerika Serikat karena tradisi sosiologi Eropa lebih filosofis dan berfokus pada teori besar, seperti karya Karl Marx atau Max Weber. Namun, setelah Perang Dunia II, kebutuhan untuk membangun kembali pedesaan yang hancur akibat perang mendorong munculnya kajian sosiologi pedesaan. Pada tahun 1957, European Society for Rural Sociology (ESRS) didirikan oleh E.W. Hofstee, seorang sosiolog Belanda. ESRS menerbitkan jurnal Sociologia Ruralis, yang menjadi wadah bagi penelitian tentang pedesaan Eropa.

Fokus kajian sosiologi pedesaan di Eropa meliputi:

- Migrasi Pedesaan-Kota: Akibat industrialisasi, banyak penduduk desa bermigrasi ke kota, mengubah struktur sosial pedesaan.

- Pembangunan Ekonomi: Kebijakan seperti Common Agricultural Policy (CAP) Uni Eropa untuk mendukung petani.

- Pelestarian Budaya: Upaya menjaga tradisi pedesaan di tengah modernisasi.

Tokoh seperti Boguslaw Galeski (Polandia) memberikan kontribusi penting dengan mengkaji perubahan sosial di pedesaan Eropa Timur akibat kolektivisasi pertanian pada era komunisme.

Sosiologi Pedesaan di Asia

Di Asia, sosiologi pedesaan berkembang seiring dengan tantangan pembangunan pascakolonial. Jepang menjadi salah satu pionir dengan mendirikan asosiasi sosiologi pedesaan pada tahun 1957, sejalan dengan modernisasi pertanian pasca-Perang Dunia II. Kajian di Jepang berfokus pada transformasi pedesaan akibat teknologi pertanian dan urbanisasi.

Di India, sosiologi pedesaan mulai berkembang pada tahun 1953 melalui karya A.R. Desai, yang mengkaji dampak kolonialisme Inggris terhadap struktur agraria pedesaan. Desai menyoroti ketimpangan kepemilikan lahan dan peran kelas tuan tanah dalam mempertahankan kemiskinan petani. Penelitiannya menjadi dasar bagi gerakan reforma agraria di India.

Konteks Global

Penyebaran sosiologi pedesaan ke Eropa dan Asia juga dipengaruhi oleh globalisasi dan pertukaran akademik. Organisasi seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Bank mendukung penelitian tentang pembangunan pedesaan, yang memperkuat relevansi sosiologi pedesaan. Data dari FAO menunjukkan bahwa pada tahun 1960, lebih dari 60% populasi dunia tinggal di pedesaan, menegaskan pentingnya ilmu ini dalam merumuskan kebijakan global.

Perkembangan Sosiologi Pedesaan di Indonesia

Indonesia, dengan mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan hingga pertengahan abad ke-20, memiliki sejarah unik dalam perkembangan sosiologi pedesaan. Ilmu ini mulai berkembang pada tahun 1957, dipelopori oleh Prof. Dr. Sajogyo, yang dikenal sebagai “Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia.” Kontribusi Sajogyo tidak hanya memperkaya akademik, tetapi juga memberikan dampak nyata pada kebijakan pembangunan desa.

Peran Prof. Dr. Sajogyo

Sajogyo lahir pada 17 April 1926 di Klaten, Jawa Tengah. Ia menempuh pendidikan di Hollandsch-Inlandsche School (HIS), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), dan SMA sebelum melanjutkan studi di Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (kini IPB). Pada tahun 1957, ia meraih gelar doktor dengan disertasi tentang transmigrasi di Lampung, yang mengkaji dampak sosial dan ekonomi perpindahan penduduk dari Jawa ke daerah lain.

Sebagai akademisi, Sajogyo memperkenalkan sosiologi pertanian di Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia mendirikan Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Wilayah di IPB, yang menjadi pusat kajian sosiologi pedesaan di Indonesia. Penelitiannya berfokus pada:

- Transmigrasi: Dampak sosial perpindahan penduduk terhadap struktur komunitas pedesaan.

- Reforma Agraria: Upaya redistribusi lahan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah.

- Ekonomi Pedesaan: Konsep keberlanjutan siklus reproduksi sosial, ekonomi, dan budaya di desa.

Kolaborasi dengan Pakar Asing

Sajogyo bekerja sama dengan sejumlah pakar asing, seperti D.H. Penny, yang meneliti pertanian di Sumatera Utara, dan A.T. Mosher, seorang ahli ekonomi pertanian. Kolaborasi ini memperkaya metodologi penelitian sosiologi pedesaan di Indonesia, dengan pendekatan yang menggabungkan data mikro (wawancara petani) dan makro (analisis kebijakan).

Kontribusi pada Kebijakan

Salah satu gagasan utama Sajogyo adalah pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan petani. Ia menekankan bahwa pembangunan pedesaan harus berbasis pada kebutuhan lokal, bukan sekadar meniru model Barat. Penelitiannya tentang transmigrasi di Lampung, misalnya, menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada penyediaan lahan, tetapi juga pada integrasi sosial dan dukungan infrastruktur.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pedesaan di Indonesia menurun dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% pada tahun 2017, sebagian berkat kebijakan yang dipengaruhi oleh kajian sosiologi pedesaan. Warisan Sajogyo dilanjutkan oleh Sajogyo Institute, yang didirikan pada tahun 2005 untuk memajukan penelitian dan advokasi pembangunan pedesaan.

Konteks Lokal

Perkembangan sosiologi pedesaan di Indonesia berbeda dari Amerika Serikat, yang didorong oleh kegelisahan sosial. Di Indonesia, ilmu ini lebih merupakan inisiatif akademik yang dipelopori oleh Sajogyo dan didukung oleh kebijakan pemerintah Orde Baru, seperti program Bimas (Bimbingan Massal) untuk meningkatkan produksi pertanian. Namun, tantangan seperti konflik agraria dan ketimpangan kepemilikan lahan tetap menjadi fokus utama.

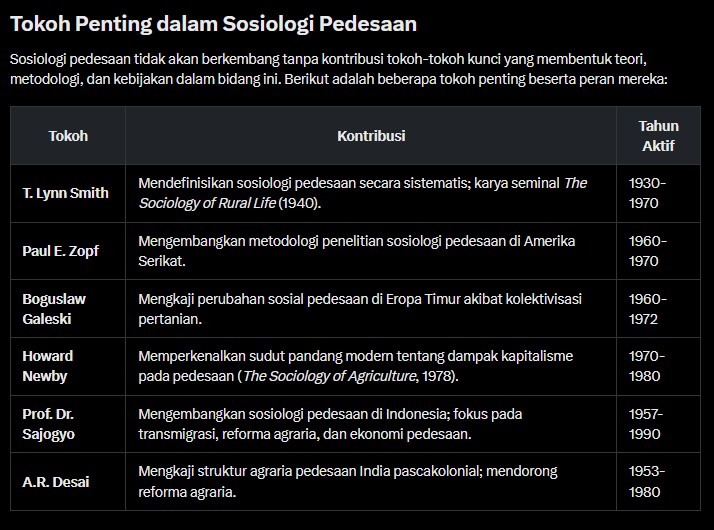

Tokoh Penting dalam Sosiologi Pedesaan

Sosiologi pedesaan tidak akan berkembang tanpa kontribusi tokoh-tokoh kunci yang membentuk teori, metodologi, dan kebijakan dalam bidang ini. Berikut adalah beberapa tokoh penting beserta peran mereka:

| Tokoh | Kontribusi | Tahun Aktif |

|---|---|---|

| T. Lynn Smith | Mendefinisikan sosiologi pedesaan secara sistematis; karya seminal The Sociology of Rural Life (1940). | 1930-1970 |

| Paul E. Zopf | Mengembangkan metodologi penelitian sosiologi pedesaan di Amerika Serikat. | 1960-1970 |

| Boguslaw Galeski | Mengkaji perubahan sosial pedesaan di Eropa Timur akibat kolektivisasi pertanian. | 1960-1972 |

| Howard Newby | Memperkenalkan sudut pandang modern tentang dampak kapitalisme pada pedesaan (The Sociology of Agriculture, 1978). | 1970-1980 |

| Prof. Dr. Sajogyo | Mengembangkan sosiologi pedesaan di Indonesia; fokus pada transmigrasi, reforma agraria, dan ekonomi pedesaan. | 1957-1990 |

| A.R. Desai | Mengkaji struktur agraria pedesaan India pascakolonial; mendorong reforma agraria. | 1953-1980 |

Penjelasan Kontribusi

- T. Lynn Smith: Smith adalah salah satu pelopor sosiologi pedesaan di Amerika Serikat. Bukunya, The Sociology of Rural Life, menjadi referensi utama yang mendefinisikan ruang lingkup dan metodologi ilmu ini. Ia menekankan pentingnya analisis empiris untuk memahami struktur sosial pedesaan.

- Paul E. Zopf: Zopf memperkaya penelitian sosiologi pedesaan dengan pendekatan kuantitatif, seperti analisis data demografi dan ekonomi pedesaan.

- Boguslaw Galeski: Sebagai sosiolog Polandia, Galeski mengkaji dampak kebijakan komunis pada pedesaan Eropa Timur, terutama kolektivisasi lahan yang mengubah struktur agraria.

- Howard Newby: Newby memperkenalkan perspektif kritis tentang bagaimana kapitalisme modern mengubah pola produksi pertanian, seperti munculnya agribisnis yang menggantikan pertanian tradisional.

- Sajogyo: Sebagai tokoh Indonesia, Sajogyo tidak hanya mengembangkan teori, tetapi juga menerapkannya dalam kebijakan. Penelitiannya tentang transmigrasi dan reforma agraria menjadi landasan bagi program pembangunan pedesaan di Indonesia.

- A.R. Desai: Desai memberikan kontribusi penting di India dengan mengkaji ketimpangan agraria akibat kolonialisme. Karyanya mendorong gerakan sosial untuk redistribusi lahan.

Relevansi Sosiologi Pedesaan di Era Modern

Meskipun lahir lebih dari seabad lalu, sosiologi pedesaan tetap relevan di era modern. Tantangan seperti urbanisasi, perubahan iklim, dan globalisasi membuat ilmu ini semakin penting dalam merumuskan solusi bagi masyarakat pedesaan. Berikut adalah beberapa aspek relevansi sosiologi pedesaan saat ini:

Urbanisasi dan Migrasi

Urbanisasi telah mengubah lanskap pedesaan di seluruh dunia. Menurut Eurostat, pada tahun 2020, sekitar 44% populasi Eropa tinggal di wilayah “intermediate” (antara pedesaan dan perkotaan), menunjukkan adanya peralihan demografis yang signifikan. Di Indonesia, BPS mencatat bahwa proporsi penduduk pedesaan menurun dari 49,9% pada tahun 2000 menjadi 43,4% pada tahun 2020. Sosiologi pedesaan membantu memahami dampak migrasi pedesaan-kota terhadap struktur sosial, seperti melemahnya gotong royong atau meningkatnya konflik lahan.

Pembangunan Berkelanjutan

Sosiologi pedesaan berperan penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan melindungi lingkungan. Contohnya adalah kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia, yang memanfaatkan potensi lokal seperti wisata desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Di Yogyakarta, program wisata agro telah berhasil mengintegrasikan pertanian dan pariwisata, menciptakan lapangan kerja tanpa merusak lingkungan.

Kapitalisme dan Agribisnis

Howard Newby (1978) menyoroti bagaimana kapitalisme mengubah pedesaan melalui agribisnis, yang menggantikan pertanian tradisional dengan produksi skala besar. Di Indonesia, fenomena ini terlihat pada ekspansi perkebunan kelapa sawit, yang sering memicu konflik lahan dengan masyarakat adat. Sosiologi pedesaan mengkaji dampak sosial dari perubahan ini, seperti marginalisasi petani kecil atau hilangnya identitas budaya lokal.

Pelestarian Budaya

Di tengah globalisasi, sosiologi pedesaan membantu menjaga identitas budaya pedesaan. Misalnya, tradisi subak di Bali, sebuah sistem irigasi tradisional, telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Kajian sosiologi pedesaan mendukung pelestarian tradisi ini dengan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan pariwisata dan pertanian.

Contoh Penerapan

- Wisata Agro di Yogyakarta: Desa-desa di Yogyakarta, seperti Desa Wisata Tembi, mengembangkan pariwisata berbasis pertanian, seperti panen padi atau pembuatan jamu tradisional. Program ini meningkatkan pendapatan petani sekaligus melestarikan budaya lokal.

- Reklamasi Teluk Jakarta: Sosiologi pedesaan mengkaji dampak reklamasi terhadap komunitas nelayan, seperti hilangnya mata pencaharian dan konflik sosial dengan pengembang.

- Program BUMDes: Di Jawa Tengah, BUMDes telah berhasil mengelola pasar desa dan unit usaha simpan-pinjam, memperkuat ekonomi pedesaan.

Ekologi Desa dan Perubahan Sosial

Ekologi desa adalah aspek penting dalam sosiologi pedesaan yang mengkaji hubungan antara masyarakat pedesaan dan lingkungan fisik mereka. Pedesaan sering kali bergantung pada sumber daya alam, seperti lahan pertanian, hutan, atau sungai, untuk kegiatan ekonomi dan sosial. Namun, perubahan sosial akibat modernisasi dan kapitalisme telah mengubah dinamika ekologi desa.

Penggunaan Lahan Pedesaan

Lahan pedesaan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk:

- Pemukiman: Rumah-rumah tradisional di pedesaan sering dirancang sesuai dengan kebutuhan lingkungan, seperti rumah panggung di Kalimantan untuk menghindari banjir.

- Pertanian: Sawah, ladang, dan kebun adalah tulang punggung ekonomi pedesaan.

- Kegiatan Ekonomi Lain: Perikanan, peternakan, dan perkebunan juga memanfaatkan lahan pedesaan.

Menurut BPS, pada tahun 2020, sekitar 70% lahan di Indonesia masih digunakan untuk pertanian, meskipun luasnya terus menyusut akibat konversi lahan untuk industri dan pemukiman.

Dampak Kapitalisme

Kapitalisme modern telah mengubah pola penggunaan lahan pedesaan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan dan Sumatra, misalnya, telah menggantikan hutan dan lahan pertanian tradisional. Hal ini menyebabkan:

- Konflik Agraria: Masyarakat adat sering kehilangan lahan mereka kepada perusahaan besar.

- Degradasi Lingkungan: Deforestasi dan polusi akibat perkebunan mengancam keberlanjutan ekologi desa.

- Perubahan Sosial: Petani kecil beralih menjadi buruh perkebunan, mengubah struktur sosial tradisional.

Contoh Kasus: Reklamasi Teluk Jakarta

Proyek reklamasi Teluk Jakarta adalah contoh nyata dampak perubahan sosial terhadap ekologi desa. Nelayan di Jakarta Utara kehilangan akses ke laut akibat pembangunan pulau buatan, yang mengurangi hasil tangkapan ikan dan memicu kemiskinan. Kajian sosiologi pedesaan menyoroti perlunya kebijakan yang melindungi mata pencaharian tradisional di tengah pembangunan.

Solusi Berbasis Sosiologi Pedesaan

Untuk menjaga keberlanjutan ekologi desa, sosiologi pedesaan merekomendasikan:

- Pengelolaan Lahan Berbasis Komunitas: Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan penggunaan lahan.

- Agroekologi: Pendekatan pertanian yang mengintegrasikan prinsip ekologi, seperti sistem subak di Bali.

- Kebijakan Lingkungan: Regulasi yang membatasi konversi lahan pertanian untuk industri.

Kesimpulan

Sejarah sosiologi pedesaan adalah kisah tentang kepekaan sosial yang bertransformasi menjadi disiplin akademik yang kuat. Dari keprihatinan seorang pendeta di Amerika Serikat pada tahun 1908 hingga gagasan reforma agraria Prof. Dr. Sajogyo di Indonesia, ilmu ini telah berkembang untuk menjawab tantangan masyarakat pedesaan di berbagai belahan dunia. Di Amerika Serikat, sosiologi pedesaan lahir dari kebutuhan untuk mengatasi kemiskinan akibat industrialisasi. Di Eropa, ilmu ini membantu membangun kembali pedesaan pasca-Perang Dunia II. Di Asia, termasuk Indonesia, sosiologi pedesaan menjadi alat untuk pemberdayaan petani dan pembangunan berkelanjutan.

Hingga kini, sosiologi pedesaan tetap relevan dalam menghadapi isu modern seperti urbanisasi, kapitalisme, dan perubahan iklim. Dengan pendekatan yang menggabungkan teori, data, dan kepekaan lokal, ilmu ini membantu merancang kebijakan yang memperkuat masyarakat pedesaan tanpa mengorbankan identitas budaya atau lingkungan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana sosiologi pedesaan membentuk masa depan desa, jelajahi artikel kami tentang pembangunan desa atau bagikan pandangan Anda di kolom komentar!

FAQ

- Apa itu sosiologi pedesaan?

Sosiologi pedesaan adalah cabang sosiologi yang mempelajari struktur sosial, proses, dan perubahan masyarakat pedesaan, dengan fokus pada organisasi sosial, ekonomi, dan ekologi desa. - Bagaimana sosiologi pedesaan lahir di Amerika Serikat?

Sosiologi pedesaan lahir pada tahun 1908 dari keprihatinan seorang pendeta Kristen terhadap kemiskinan pedesaan, diikuti oleh mata kuliah di universitas dan pembentukan Rural Sociological Society pada 1937. - Siapa tokoh penting dalam sosiologi pedesaan di Indonesia?

Prof. Dr. Sajogyo, dikenal sebagai “Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia,” mempelopori kajian tentang transmigrasi, reforma agraria, dan ekonomi pedesaan. - Mengapa sosiologi pedesaan masih relevan saat ini?

Sosiologi pedesaan relevan untuk mengatasi isu urbanisasi, pembangunan berkelanjutan, konflik agraria, dan pelestarian budaya di tengah globalisasi. - Apa perbedaan sosiologi pedesaan klasik dan modern?

Pendekatan klasik memandang desa sebagai komunitas tradisional yang kontras dengan kota, sedangkan pendekatan modern mengkaji adaptasi pedesaan terhadap kapitalisme dan teknologi.